Camila O.F., C.O.F., Camila Oliveira Fairclough

Encountering a work by Camila Oliveira Fairclough is both inviting and demanding. On one hand, it offers immediacy—what you see is what you get, without imposed logic between medium and message, motive and form, text and meaning. On the other, it resists resolution. The painting presents itself whole: color, gesture, proportion, scale, and often graphic signs—letters, words, symbols—composed of daily flows, clots, and frictions drawn from the artist’s life within and beyond the studio. You read, you look, you sense—but there is no moral. There is no conclusion. Just the encounter.

Camila O. F. was born and raised in Rio de Janeiro, with a formative period spent in South Africa. She moved to France twenty years ago, where she studied at the Beaux-Arts in Paris and established what has become a vibrant and evolving career. A pivotal moment in her artistic education was her time studying under Nelson Leirner at the School of Visual Arts in Parque Lage, Rio. A pioneer of conceptual art in Brazil, Leirner created participatory works, happenings, and installations beginning in the 1960s. He was critical of the military dictatorship that took power in 1964, yet also skeptical of the public’s susceptibility to populist promises and consumerist seductions. His response was an ironic, incisive critique of mass culture’s banalities—while remaining one of the most provocative educators of his generation. He challenged his students with absurd premises, dismantling any attempt at justification, explanation, or moral posture. His classes exercised Duchampian thinking in its negative form—not as a way to settle doubts about the nature of art, but as an invitation into the irresolute and untimely nature of artistic practice itself.

C.O.F. inherited and expands upon this spirit of inquiry, especially in the realm of painting—the backbone of European art history. She suspends the familiar certainties that often guide how painting is approached: its styles, periods, or assumed functions. In their place, she finds an open field strewn with fragments of language. Something between a wasteland and a vacant lot. She gathers bits and pieces, assembling a makeshift device—not a replica of a past construct, but something provisional, improvised. Among her materials are elements once used by surrealists, Dadaists, and futurists; by artists immersed in pop culture; by concrete poets, celebrated designers, roadside sign painters, teenagers writing love notes, and developers of instant messaging apps. No boundary restricts the origin of her references.

Her most radical gesture may be this: to look at fragments of art, language, and everyday life as if they were not already embedded in fixed chains of meaning or structured by hierarchies of value. It is not merely a matter of elevating the banal or deflating the revered. Rather, it is to treat all things as open, available, and active. In doing so, C.O.F. fosters unexpected meetings. They are not corrections or critiques, nor are they explanations. They are poetic events—offered through the medium of painting.

Russian linguist Roman Jakobson studied forms of aphasia to understand the functions of language. He concluded that metonymy—the capacity to take the part for the whole and the whole for the part—is a structuring principle of poetry. In this sense, Camila Oliveira Fairclough’s painting is metonymic. Her selection of words, brushstrokes, colors, and formats operates through cutting and montage, without restoring the coherence of prose, metaphor, or causal discourse. Each element comes from somewhere, and that origin matters—but it can only be grasped in the decisive moment of its selection.

It’s simple. It’s complicated. But above all, it’s pleasurable. There is pleasure in the suspension of discourse—especially now, when denotative language dominates both the machinery of academic legitimation (the university) and proves increasingly inadequate in confronting the absurdities of contemporary life (social media, denialism, hate speech, fake news). Rediscovering language as displacement and fortuitous encounter is a relief. It makes you smile.

Even if only with the corner of your mouth, it’s common to smile when looking at C.O.F.’s work. Her paintings often evoke distinct emotional states: one feels cheerful, another melancholic; one grimaces, another carries the flavor of nostalgia. And it’s just as likely that the person beside you sees something different. If they see irony where you sense homage, you are both right, since neither is entirely correct. The associative play of language under metonymic logic allows no final answer.

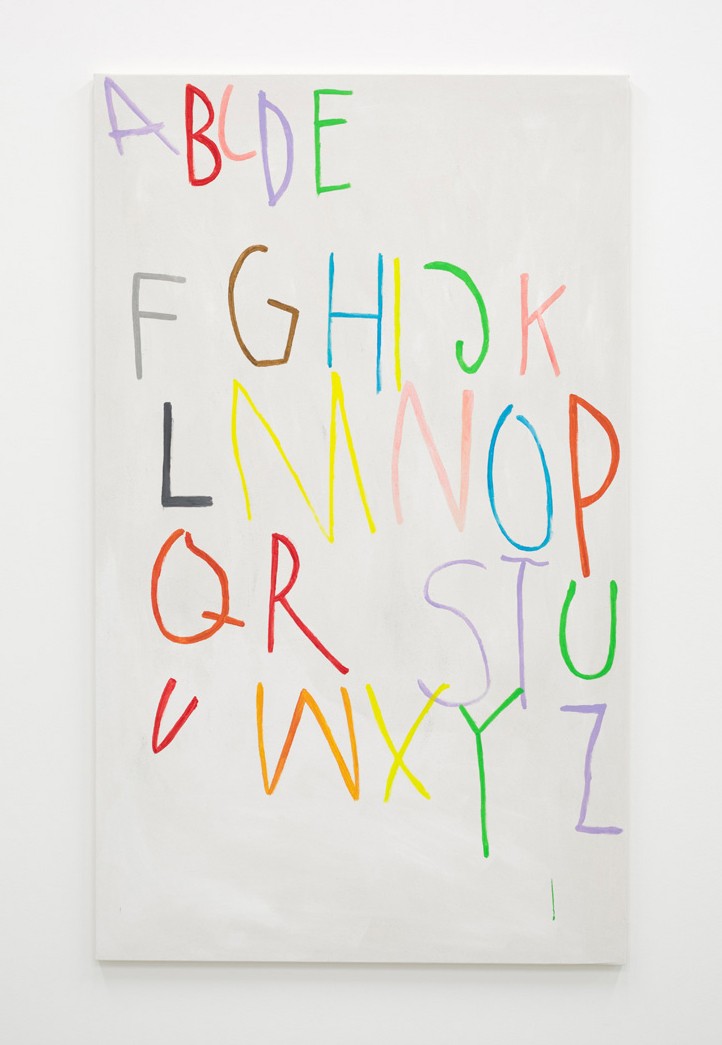

There are precedents and peers in Camila’s approach. She mentioned Ed Ruscha and Franz Erhard Walther in previous interviews. In Brazil, we might consider Waldemar Cordeiro, Mira Schendel, Carmela Gross, and José Leonilson. In recent conversation, names like Walter Swennen, Gene Beery, and Jessica Diamond have come up—and it’s impossible not to bring up Lawrence Weiner. These references remind us of an unwritten history: one of affective relationships between writing, graphic sign, and painting. Even better would be to sketch an essayistic inquiry into the tangled terrain of scribbling, abstraction, language, and image that each of us navigates in childhood when learning to read and write. What connections, automatisms, erasures, and alienations are required to become literate? How does this reshape cognition and motor skills? And how can art—a practice capable of undoing perceptual conventions—revisit this murky stage of life and emerge with another kind of creative capacity?

It’s no coincidence that Oliveira Fairclough paid special attention to her daughter’s first letters—those drawn rather than written forms—and chose to transport them into a new materiality, color, and scale. In the hesitations and near-formulas of a child’s script, she recognized a foreshadowing of what she enacts daily in her studio. And it is also not by chance that I’ve arbitrarily alternated throughout this text between different ways of naming the artist. It’s a gesture that mirrors her own approach: drawing attention to the variations of spelling that point to the same referent—the same person—coded in multiple ways. None is truer than the other, but each carries its own design, dimension, sound, atmosphere, and flavor.

Paulo Miyada

Rencontrer une œuvre de Camila Oliveira Fairclough est à la fois une invitation et un défi. D’un côté, elle offre une immédiateté : ce que l’on voit est ce que l’on obtient, sans logique imposée entre le médium et le message, la motivation et la forme, le texte et le sens. De l’autre, elle résiste à toute résolution. La peinture se présente d’un bloc : couleur, geste, proportion, échelle, et souvent des signes graphiques — lettres, mots, symboles — faits de flux, d’embouteillages et de frictions du quotidien, puisés dans la vie de l’artiste, au-delà comme à l’intérieur de l’atelier. On lit, on regarde, on ressent — mais il n’y a pas de morale. Pas de conclusion. Juste la rencontre.

Camila O. F. est née et a grandi à Rio de Janeiro, avec une période de formation passée en Afrique du Sud. Elle est arrivée en France il y a vingt ans, pour y étudier aux Beaux-Arts de Paris et a pu construire ce qui est devenu une carrière vivante, en constante évolution. Un moment clé de sa formation artistique fut son passage dans les classes de Nelson Leirner à l’École des Arts Visuels du Parque Lage, à Rio. Pionnier de l’art conceptuel au Brésil, Leirner a créé, dès les années 60, des œuvres participatives, des happenings, des installations. Il critiquait la dictature militaire en place depuis 1964, tout en se montrant lucide — et ironique — face à la vulnérabilité du public face aux promesses populistes et aux séductions consuméristes. Sa réponse : une critique incisive et mordante des banalités de la culture de masse, tout en restant l’un des pédagogues les plus percutants de sa génération. Il poussait ses élèves dans des impasses absurdes, démantelant toute tentative de justification, d’explication ou de posture morale. Ses cours pratiquaient une pensée duchampienne inversée — non pas pour résoudre la question de ce qu’est l’art, mais pour inviter à l’explorer dans son caractère indécis et intempestif.

C.O.F. hérite et développe cet esprit de questionnement, en particulier dans le champ de la peinture — pilier de l’histoire de l’art européen. Elle suspend les certitudes familières qui accompagnent souvent la peinture : ses styles, ses époques, ses fonctions supposées. À leur place, elle ouvre un terrain libre, jonché de fragments de langage. Quelque part entre friche et terrain vague. Elle y glane des morceaux épars, qu’elle assemble en un dispositif de fortune — non pas une reconstitution du passé, mais quelque chose de provisoire, d’improvisé. Parmi ses matériaux, on trouve des éléments jadis utilisés par les surréalistes, dadaïstes, futuristes ; par des artistes plongés dans la culture pop ; par des poètes concrets, des graphistes reconnus, des peintres d’enseignes routières, des ados écrivant des mots d’amour, ou des développeurs d’applications de messagerie instantanée. Aucune frontière ne limite l’origine de ses références.

Son geste peut-être le plus radical est celui-ci : regarder les fragments d’art, de langage et de vie quotidienne comme s’ils n’étaient pas déjà inscrits dans des chaînes de sens fixes, ni structurés par des hiérarchies de valeur. Il ne s’agit pas simplement d’élever le banal ou de désacraliser le sacré. Il s’agit plutôt de considérer toutes choses comme ouvertes, disponibles, actives. Ce faisant, C.O.F. provoque des rencontres inattendues. Ce ne sont ni des corrections, ni des critiques, ni des explications. Ce sont des événements poétiques — transmis par le biais de la peinture.

Le linguiste russe Roman Jakobson a étudié les formes d’aphasie pour mieux comprendre les fonctions du langage. Il a conclu que la métonymie — cette capacité à prendre la partie pour le tout, ou le tout pour la partie — constitue un principe structurant de la poésie. En ce sens, la peinture de Camila Oliveira Fairclough est métonymique. Son choix de mots, de coups de pinceau, de couleurs, de formats fonctionne par découpage et montage, sans jamais restaurer la cohérence du discours, de la métaphore ou du récit causal. Chaque élément vient de quelque part, et cette origine a son importance — mais elle ne se révèle qu’au moment décisif de sa sélection.

C’est simple. C’est complexe. Mais surtout, c’est plaisant. Il y a un plaisir dans la suspension du discours — surtout aujourd’hui, à une époque où le langage dénotatif domine les machines de légitimation académique (l’université) tout en se révélant de plus en plus inapte à affronter les absurdités du monde contemporain (réseaux sociaux, déni, discours de haine, fake news). Redécouvrir le langage comme déplacement et rencontre fortuite est un soulagement. Cela donne le sourire.

Même si ce n’est qu’un sourire en coin, il est fréquent de sourire devant une œuvre de C.O.F. Ses peintures évoquent souvent des états émotionnels distincts : l’une est joyeuse, l’autre mélancolique ; l’une grimace, une autre a un goût de nostalgie. Et il est tout aussi probable que la personne à côté de vous y voie tout autre chose. Si elle perçoit de l’ironie là où vous ressentez un hommage, vous avez tous les deux raison — car aucun n’a tout à fait tort. Le jeu d’association permis par la logique métonymique du langage interdit toute réponse définitive.

Il existe des précédents et des affinités dans l’approche de Camila. Elle a cité Ed Ruscha et Franz Erhard Walther dans des entretiens précédents. Au Brésil, on pourrait penser à Waldemar Cordeiro, Mira Schendel, Carmela Gross, ou José Leonilson. Dans une conversation récente, les noms de Walter Swennen, Gene Beery ou Jessica Diamond sont apparus — et il est impossible de ne pas mentionner Lawrence Weiner. Ces références évoquent une histoire non écrite : celle des liens affectifs entre écriture, signe graphique et peinture. On pourrait même esquisser une enquête essayistique sur ce terrain enchevêtré du gribouillage, de l’abstraction, du langage et de l’image, que chacun de nous traverse dans l’enfance lorsqu’on apprend à lire et écrire. Quels liens, automatismes, effacements ou aliénations sont nécessaires pour devenir lettré ? Comment cela reconfigure-t-il la perception, la motricité ? Et comment l’art — pratique capable de déconstruire les conventions perceptives — peut-il revisiter cette phase obscure de la vie pour en faire émerger une autre forme de capacité créative ?

Ce n’est pas un hasard si Oliveira Fairclough a porté une attention particulière aux premières lettres tracées — et non encore écrites — par sa fille, choisissant de les transposer dans une nouvelle matérialité, une nouvelle couleur, une autre échelle. Dans les hésitations et les presque-formes de cette écriture enfantine, elle a reconnu le prélude de ce qu’elle rejoue, chaque jour, dans son atelier. Et ce n’est pas non plus par hasard si, tout au long de ce texte, j’ai volontairement alterné les façons de nommer l’artiste. Ce geste fait écho à sa propre démarche : attirer l’attention sur les variations d’écriture qui désignent pourtant une seule et même personne — codée de manières multiples. Aucune n’est plus vraie qu’une autre, mais chacune porte son propre dessin, sa propre dimension, son rythme, son atmosphère, son goût.

Camila Oliveira Fairclough, born in 1979 in Rio de Janeiro, Brazil, lives and works in Paris, France. She graduated from the Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris in 2005.

Her painted and printed works make reference to the history of abstraction, the ready-made, the concrete and visual poetry of her native Brazil, Pop art and Conceptual art. She takes elements from reality - slogans or phrases she has read or heard, song lyrics, packaging and posters - and transposes them into her work, reducing them to the essential. Letters, words and signs become graphic motifs and shapes in the same way as geometric elements and colors in her compositions. Questions of translation, rewriting and remake are an integral part of the transposition process that the artist uses to deconstruct the opposition between figuration and abstraction. Her works thus place the visible and the legible in tension, and question the associations between the meaning, spelling and sound of words.

She is represented by Galerie Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam and Papai Contemporary, Oslo.

Camila Oliveira Fairclough, est artsite et commisaire d’exposition, née en 1979, à Rio de Janeiro, Brésil, elle vit et travaille à Paris, France.

Elle est Diplômée d’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, en 2005.

Elle est représentée par la Galerie Ellen de Bruijne Projects, Amsterdam et Papai Contemporary, Oslo.

Ses oeuvres peintes ou imprimées font référence à l’histoire de l’abstraction, au ready-made, à la poésie concrète et visuelle du Brésil, dont elle est originaire, au Pop art et à l’art conceptuel. Elle prélève des éléments du réel – slogans ou phrases lus ou entendus, paroles de chansons, emballages et affiches – et les transpose dans ses oeuvres en les réduisant à l’essentiel. Les lettres, les mots et les signes deviennent des motifs graphiques et des formes au même titre que des éléments géométriques et des couleurs de ses compositions. Les questions de traduction, de réécriture et de remake font partie intégrante du processus de transposition que l’artiste met en oeuvre afin de déconstruire l’opposition entre figuration et abstraction. Ses oeuvres mettent ainsi en tension le visible et le lisible et remettent en question les associations entre la signification, la graphie et la sonorité des mots.

Ses oeuvres font partie des collections publiques suivantes : Centre Pompidou (Paris, France), CNAP - Centre National des Arts Plastiques (Paris, France), FNAC - Fonds National d’Art Contemporain (Paris, France), FRAC (Alsace, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie Rouen, Ile-de-France), ENSBA - École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, Musée des Beaux-Arts de Brest (Artothèque, France), Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, CDLA - Centre des Livres d’Artistes (Saint-Yrieix-la-Perche, France), CLA - Le Cabinet du Livre d’Artiste (Rennes, France), Musée des Beaux-Arts de Rennes, Commande publique, station St. Anne (Rennes, France), Henk Visch Fondation-Collection (Pays-Bas), BPS22 - Musée d’Art de la Province de Hainaut (Charleroi, Belgique).

Paulo Miyada (1985, São Paulo, Brazil) is a curator and researcher of contemporary art. He holds a Master degree in History of Architecture and Urbanism from the Universidade de São Paulo (USP), where he also majored in Architecture and Urbanism. He is the chief curator at Instituto Tomie Ohtake (São Paulo), where he coordinates the Núcleo de Pesquisa e Curadoria (Research and Curatorship Center) and co-coordinates the program of Escola Entrópica (Entropic School), where he also teaches. Now adjunct curator of the 34th Bienal de São Paulo (2020), he was assistant curator at the 29th Bienal de São Paulo (2010), integrated the curatorial team of Rumos Artes Visuais at Itaú Cultural (2011-2013), and was adjunct curator at the 34th Panorama of Brazilian Art of MAM-SP (2015), all in São Paulo.

Paulo Miyada (1985, São Paulo, Brésil) est curateur et chercheur en art contemporain. Il est titulaire d’un master en histoire de l’architecture et de l’urbanisme de l’Université de São Paulo (USP), où il s’est également spécialisé dans l’architecture et l’urbanisme. Il est curateur en chef de l’Institut Tomie Ohtake (São Paulo), où il coordonne le Núcleo de Pesquisa e Curadoria (Centre de recherche et de conservation) et coordonne le programme de l’Escola Entrópica (École entropique), où il enseigne également. Il a été commissaire associé de la 34e Biennale de São Paulo (2020), il a été commissaire associé de la 29e Biennale de São Paulo (2010), a intégré l’équipe de commissaires de Rumos Artes Visuais à Itaú Cultural (2011-2013), et a été commissaire associé du 34e Panorama de l’art brésilien du MAM-SP (2015) à São Paulo.

La pratique de Feriot est une exploration poétique et méditative de la relation entre les êtres vivants, les objets et les phénomènes naturels. Ses œuvres aux titres poétiques prennent la forme de tableaux vivants, de sculptures en plomb délicatement coulées et suspendues à du coton coloré, de somptueuses capes en velours et d’installations éthérées en soie teintées à la main par l’artiste avec un cocktail de pigments végétaux. Les œuvres de Feriot fonctionnent comme des agents doubles, à la fois objets à exposer et engagés dans un dialogue actif. L’espace chargé entre l’objet d’art et le spectateur/performer est l’espace dans lequel le travail de Feriot oscille librement.